エコペイでの挑戦から一転、今度は木材業界の構造課題に真っ向から挑んだ芦田さん。

鍵となったのは、家業が長年築いてきた“信頼”という無形資産と、それを活かすための内製開発という選択。

後編では、システム構築、アトツギ甲子園の裏側に迫ります。

<前編>

ゴードン:

そういったバックグラウンドを経て、危機感を持って雨や雪の日でも働ける仕事を模索されたわけですね。今回のアトツギ甲子園で発表された木材流通システムを考えられたきっかけは何だったんですか?

芦田さん:

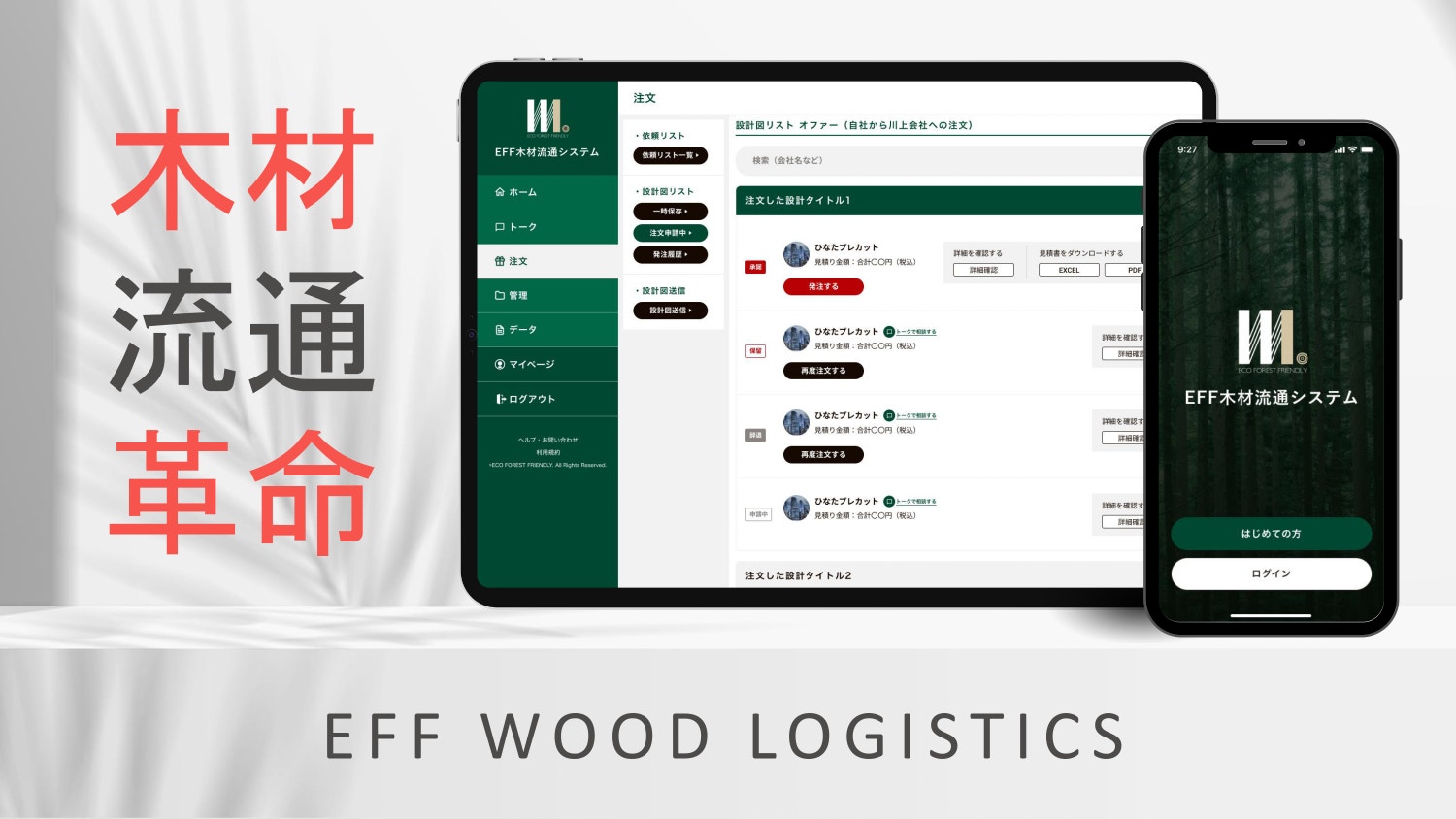

メーカーや製材所から「作ってほしい」と言われたのが背景です。実は2年前からこういうシステムを作りたいと思っていて、ちょうどタイミングよく声がかかりました。エコペイでシステム開発をした経験もあったので「これならできる」と思って取り組みました。

ゴードン:

システム開発は芦田さんの会社の強みなんですね。内製されてるんですか?

芦田さん:

そうですね、内製してます。

ゴードン:

プログラムは芦田さんが書くんですか?

芦田さん:

私は書かないです。メンバーが書きます。

ゴードン:

それは正社員や業務委託で雇ってる人が担当してるんですか?

芦田さん:

今はみんな副業的に携わってくれています。

ゴードン:

すごいですね。普通は制作会社に外注するケースが多いと思いますが、自社で作ろうと思ったのはなぜですか?

芦田さん:

最初は外注しようと思ったんですが、高すぎて(笑)。エコペイも今は自社開発になりましたが、端末も含めて外注すると例えば決済手数料も3%になってしまう。既存のペイメントサービスとの競争では、そんな高い手数料は無理だと思って自社開発に踏み切りました。

ゴードン:

プラントエンジニアからソフトウェア開発って大変だったと思いますが、プロジェクトマネージャー的な役割をされてるんですね。

芦田さん:

ソフトウェアの仕様設計やデザインの叩き台は私が作ってます。

ゴードン:

現場作業もしながらそれをやるのはすごいですね。メーカーさんからシステム開発の依頼があったり、自分でも作ってみたいと思ったきっかけは何だったんですか?

芦田さん:

木材価値が下がってるのと、全部チップ材になってしまってるところに付加価値をつけたいという思いがありました。実際、丸太の販売価格はどんどん下がっているので、それを何とかしようという気持ちでした。第一次産業のDX化はほとんど進んでないので、そこに可能性を感じました。

ゴードン:

開発の過程で特に大変だったところはどこですか?

芦田さん:

林業だけでなく、市場、製材所、メーカー、プレカットなど様々な業種の人たちが使いやすいシステムにすることが大変でした。ただ、システム開発自体はエコペイから2回目だったので、チームの立ち上げや開発の進捗は1回目と比べるとスムーズにいっています。

ゴードン:

プロジェクト進行時のコミュニケーションやチーム作りで心がけていることはありますか?

芦田さん:

とにかく丸投げはしないように意識しています。自分がやりきるところ、途中までやって筋道を立ててボールを渡すところ、もちろん初めから任せる方が良い場合もあります。自分が最前線で引っ張る、引っ張らない。

うちのチームはそれぞれ個性と能力を持っています。そのため相手を尊重して、自分もメンバーもやりがいを持って取り組めて、そして成長していけるようなチーム作りを心がけています。

ゴードン:

家業のどういったリソースがこの事業に活きたと思いますか?

芦田さん:

会社が今まで築いてきた信頼です。この話を持ってきた製材所やメーカーも京都の企業で、行政の人と話をする時も、何の前置きもなく「芦田さんのところね」という感じで話ができるのは、会社が今まで積み上げてきたものがあるからです。

ゴードン:

スタートアップで0から始めようとしても、信頼関係構築からスタートしなければならないところ、そこがすでにあるのは大きいですね。

芦田さん:

木材業界は古くからある業界なので、業界構造が完成しきっています。それが逆にDX化を難しくしていた要因でもあります。

ゴードン:

市場規模は大きいのに、なぜスタートアップが参入していなかったのかという理由がそこにあるんですね。

芦田さん:

そうです。普通のIT企業がこの分野のDXに挑戦しても絶対に受け入れられません。特にリリース後のアップデートも業界を知っている人でないとできない。業界の問題を理解して、それをシステムに反映していくところから難しいんです。木材業界にいて、かつIT開発ができるのは日本でうちしかいないと思います。これが我々の差別化ポイントです。

ゴードン:

木材に関するノウハウは芦田さん自身が現場で学んだものを活用してるんですか?社員も巻き込んでるんですか?

芦田さん:

親父と私で考えて作っています。市場・製材所やメーカーも同じ木材流通の古くからの横の繋がり。本システム開発において、足りない部分は製材所などに何度も足を運んでヒアリングを重ねました。

ゴードン:

お父様の知識と、自分で足を運んで得た情報が基盤になっているんですね。信頼関係があるからこそ、そういった情報収集もしやすいということですね。

芦田さん:

そうです。これは木材業界だけでなく、他の伝統産業でも同じようなアプローチが可能だと思います。ただ、これだけ多くの業種が絡む産業は林業ならではかもしれません。例えば、丸太を安く買いたい製材所と高く売りたい林業の間の調整など、木材業界特有の複雑さがあります。そのため、DXが進みにくい業界構造です。

ゴードン:

今後も立ち上げた後も苦労が続きそうですね。現在はどのくらいの企業に使ってもらってるんですか?

芦田さん:

3月から25社に導入予定です。今、京都府と一緒に各関係者への説明方法などを詰めているところです。

ゴードン:

システムを導入しようとしている企業からの反応はどうですか?

芦田さん:

「いいシステムになっている」という反応をいただいてます。ただ特に丸太相場を決める部分については、市場の方々が「市場がなくなるんじゃないか」という不安を持ってます。実際には市場が一番メリットを得られるようなシステム設計をしてるんですが、その説明をきちんとしないといけないですね。

ゴードン:

タクシー業界とUberの関係みたいな状況がありそうですね。京都府のバックアップもあるのは心強いですね。

芦田さん:

はい、今打ち合わせを重ねているところです。

アトツギ甲子園への挑戦

ゴードン:

アトツギ甲子園についてもお聞きしたいんですが、昨年のエコペイのピッチから今年は全く違うビジネスを発表されて見事優勝されました。甲子園のピッチに向けてどんな準備や磨き上げをされたんですか?

芦田さん:

今回は京都のアトツギゼミに参加させてもらって、そこで磨き上げられました。第6回のアトツギゼミで「ワンスライド、ワンメッセージ」など、特に4分という短いピッチでは伝えたいことを絞る必要がありました。視覚と聴覚を全部使わないと4分には間に合わないので、前回よりも戦略的にアドバイスをもらいながら進めました。

ゴードン:

木材システムで勝負すると早い段階で決めていたんですか?

芦田さん:

そうですね。伴走支援の村井さんには「出るなら前回と同じテーマでは出たくない。出るとしたら木材流通システムで」と伝えてました。アトツギ甲子園でも実際の事業進捗が重要視されるようになってきてるし、3月にリリース予定まで行ったこのタイミングで出たいと思ってました。

ゴードン:

京都のアトツギゼミは9月〜11月頃でしたよね。その期間に木材流通システムの磨き上げもされてたんですか?

芦田さん:

そうです、同時並行で進めてました。最終日のピッチ発表に向けて、ちょうど事業も進んでるタイミングだったので、自分の考えをまとめる形でできました。

ゴードン:

書類選考から地方予選、決勝大会まで、いつ見ても進化し続けている印象を受けましたが、どんな準備をされていったんですか?

芦田さん:

去年と違うのは、伴走支援の村井さんと稲田さんがいらっしゃったことですね。一人でやると「これでいいか」と思ってしまいがちです。でも今回は書類選考の時点で村井さんに5、6回見てもらって、何度も修正を重ねました。一人だったら絶対無理だったと思います。

ゴードン:

既存事業も頑張りながら、木材システムも作り上げなければならない中で、甲子園の準備までするのは大変だったでしょうね。村井さんや稲田さんはどんな感じで関わってくださったんですか?スパルタでしたか?それとも優しく?

芦田さん:

もちろん優しいんですが、村井さんは去年も伴走支援しアトツギ甲子園で優勝しています。そのため初めての頃は私へ求めるレベルとのギャップが大きかったんですが、回数を重ねる毎にそれを徐々に埋めていってくれました。何度も親身になって諦めず一緒に考えてくれる姿をみて、「この人を信じてついていこう」と思うようになりました。最後まで村井さん稲田さんを信じ切って大会まで走りきろうという思いでした。

ゴードン:

モチベーションを保つためのサポートという面が大きかったんですね。

芦田さん:

そうですね。伝えたいのは、今回アトツギ甲子園で準備をする過程は事業のブラッシュアップにもなったということです。壁打ちでは「このシステムの機能はどういう意味があるの?」「この機能は必要?」など指摘してくれました。

また伴走支援をするにあたり、林業や木材業界のことも勉強してくださり、まさに事業コンサルでした。ピッチのためだけでなく、事業のためにも明確にすべき点を指摘してくれたので、システム内容もかなりよくなりました。アトツギ甲子園に出ていなかったらこのシステムもここまで良いものになっていないと思います。

左:稲田雄太さん(京都知恵産業創造の森)右:村井章大さん(京都信用保証協会)

ゴードン:

自社開発だからこそ、その場で方向転換もできたんですね。外注していたらそういう柔軟さはなかったでしょうね。

芦田さん:

そうです!ブラッシュアップした内容をすぐにメンバーに共有・反映することができ、事業も加速的に進めることができました。

ゴードン:

理想的なプロセスですね。それで見事優勝を勝ち取られたわけですが、甲子園全体を通して学んだことや得たものは何ですか?

芦田さん:

稲田さんは毎回「努力は運を凌駕する」と言ってくれていました。確かに運も大事です。審査員も毎回違うし、テーマもあります。来年だと京都2連覇でハードルも高くなるでしょう。今回優勝できたのは運も良かったと思いますが、それ以上に3ヶ月間、「これ以上努力のしようがない」というくらい準備しました。それが報われて良かったというのが率直な感想です。

もし優勝できていなかったら、かなり自信をなくしていたと思います。それくらいの思いを込めていたので。村井さんとも話したんですが、こうやって努力したことが結果として実るという瞬間は人生でそう多くない。甲子園の優勝の瞬間は、村井さんの言葉を借りれば「人生で死ぬ時に思い出すシーン」になるくらい、人生の大きな出来事になりました。

ゴードン:

ここでさらに自信を得て、これからどんどん事業を拡大していくことでしょうね。

芦田さん:

事業を成功させて「この事業はアトツギ甲子園のおかげ」と言えるように頑張りたいです。現在、この大会に出場したおかげで、他の会社からこのシステムを利用したいという声がかかってきていて、アトツギ甲子園には感謝しかないです。

ゴードン:

最後に、ファーストのメンバーに向けて、何かメッセージやアドバイスがあればお願いします。

芦田さん:

私は京都のゼミではありましたが、ファーストに入った時点で成功だと思います。私も初めはゼミに参加するかどうか悩みました。時間も取られるし、自分の家業の悩みは自分しかわからないと思いがちで、気づけば視野が狭くなって事業も上手くいかなかった。他の色々な考えを取り入れて視野を広げようという姿勢があるから、こういったゼミに参加していると思います。

そしてゼミの人が驚くほど良いアドバイスをくれることがあります。まずは一歩を踏み出してこういったゼミに飛び込んでみる勇気をぜひ持って見てください。皆さん同じ境遇なのでとても温かく迎え入れてくれます。

ゴードン:

飛び込んできた人たちは、それをさらに突き詰めていけば結果は出るということですね。株式会社あしだの芦田さん、本日はありがとうございました!

---------------------------------

林業という家業のアセットに、自身の強みを掛け合わせる。

見えにくいけれど着実に積み上がった“信頼”という無形資産を起点に、業界の構造に切り込む——まさにアトツギベンチャーの真骨頂。

村井さん・稲田さんとの伴走エピソードも胸を打ち、運営としても大きな刺激となりました。

支援機関の方にこそ届けたい、芦田さん×村井さんのトークイベント。ぜひご参加ください。

アトツギの方も是非ご紹介・ご参加ください!

<芦田さん×村井さんオンライントークセッション>

▶︎ https://sites.google.com/take-over.jp/supporters-event0424/

>HPはこちら